.jpg)

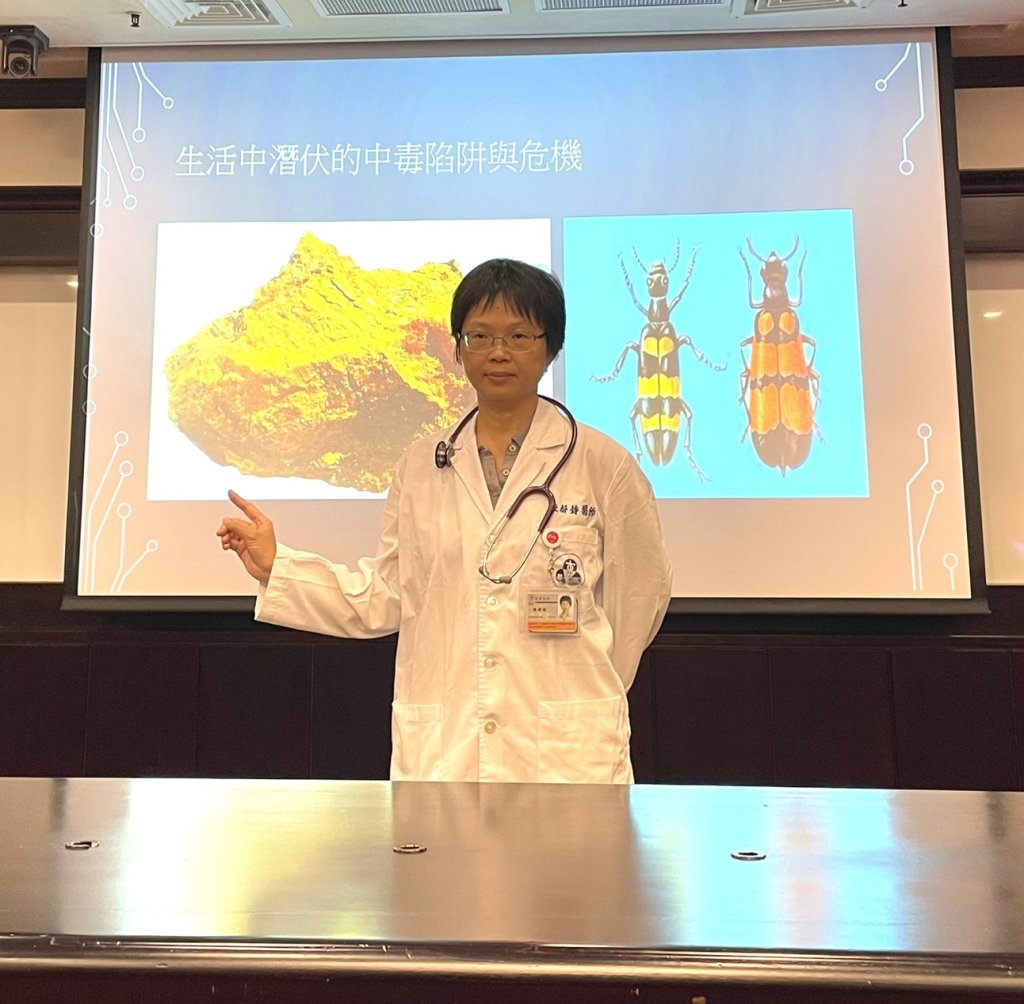

▲成大醫院小兒肝膽腸胃科羅筱淯醫師表示,70%的胃癌與幽門桿菌相關,如有感染相關症狀,不宜輕忽。(圖:成大醫院提供)

視傳媒記者蔡清欽/台南報導

台南1名15歲國中男生因解黑便、嘔吐、臉色蒼白及頭暈等症狀就醫,安排胃鏡檢查,發現十二指腸潰瘍出血,醫療團隊立即進行腎上腺素注射及雙極電燒止血術,病情逐漸穩定。3日後進行胃鏡追蹤檢查,顯示潰瘍已止血,而胃部呈現結節性胃炎,病理切片及幽門桿菌檢查結果均顯示為幽門桿菌感染。依據藥物敏感性測試結果,病患接受四合一抗生素療法治療後,症狀完全改善。

成大醫院小兒肝膽腸胃科醫師羅筱淯說明,幽門桿菌(亦稱幽門螺旋桿菌)是一種革蘭氏陰性、螺旋狀的細菌,能在胃酸環境中存活。幽門桿菌感染者約有10%至20%的風險發展成消化性潰瘍,約1%至2%可能發展為胃癌。研究顯示,70%的胃癌與幽門桿菌相關,因此世界衛生組織將幽門桿菌列為第一級致癌物。

羅筱淯指出,兒童及青少年幽門桿菌感染的臨床症狀多樣化,臨床表現可能不典型,常見症狀包括慢性腹痛、腹脹、噁心、嘔吐、食慾不振等,有時與其他常見腸胃疾病相似。嚴重感染可能導致消化性潰瘍出血,出現黑便、嘔血及貧血等症狀,若未及時治療,可能因潰瘍出血、穿孔導致病況危急。

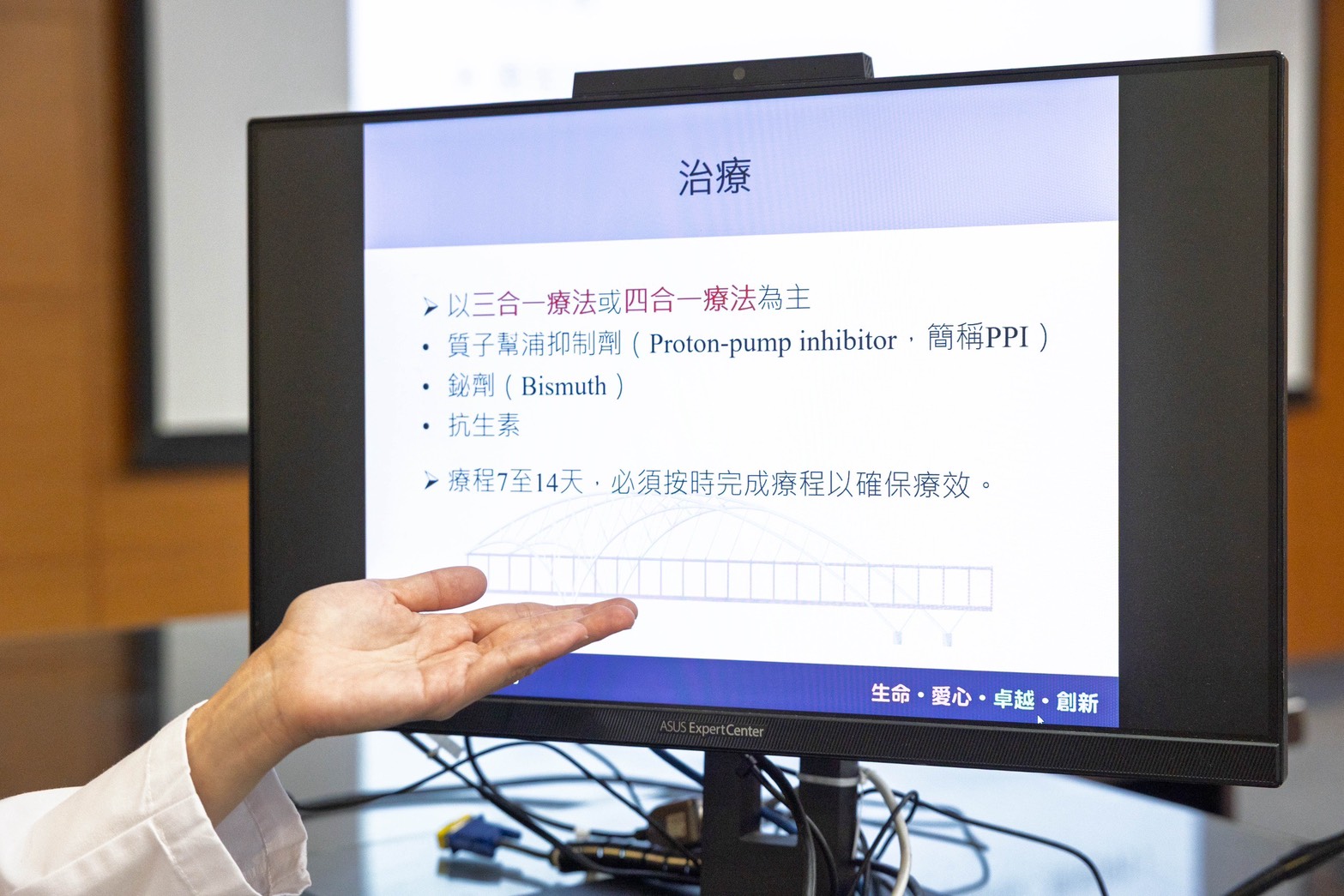

幽門桿菌感染的診斷方法包括侵入性及非侵入性方法。侵入性方法為胃鏡檢查,可直接觀察胃部和十二指腸黏膜狀況,並取樣進行病理切片檢查、幽門桿菌培養或快速尿素酶測試。非侵入性方法包括碳-13尿素呼氣測試、糞便抗原測試和血清抗體測試。治療則以三合一療法或四合一療法為主,包括質子幫浦抑制劑、鉍劑與抗生素,療程7至14天,必須按時完成療程以確保療效。

羅筱淯醫師強調,及早發現並治療幽門桿菌感染,兒童及青少年的預後大多良好,若未及時治療,可能導致慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍,甚至增加胃癌風險。羅醫師提醒,治療後仍應定期追蹤,以確保完全根除幽門桿菌。

-

2025-09-09 16:56:48

-

2025-09-09 15:59:52

-

2025-09-08 16:16:51

-

2025-09-04 18:08:00

-

2025-09-04 15:59:00

-

2025-09-02 21:46:36

-

2025-08-31 19:08:00

-

2025-08-29 16:10:23

-

2025-08-28 16:29:16

-

2025-08-28 16:26:14

-

2025-08-27 16:49:23

-

2025-08-26 17:34:00