▲為期三天的2025臺灣工藝季壓軸盛事《臺灣工藝聚-浪漫傳情藝》圓滿謝幕,透過臺、日、韓的工藝匯聚,不僅展現亞洲文化的共通性,也將臺灣工藝傳向國際,為未來工藝合作奠定基礎。(圖/中衛發展中心提供)

【視傳媒記者羅蔚舟/新竹報導】

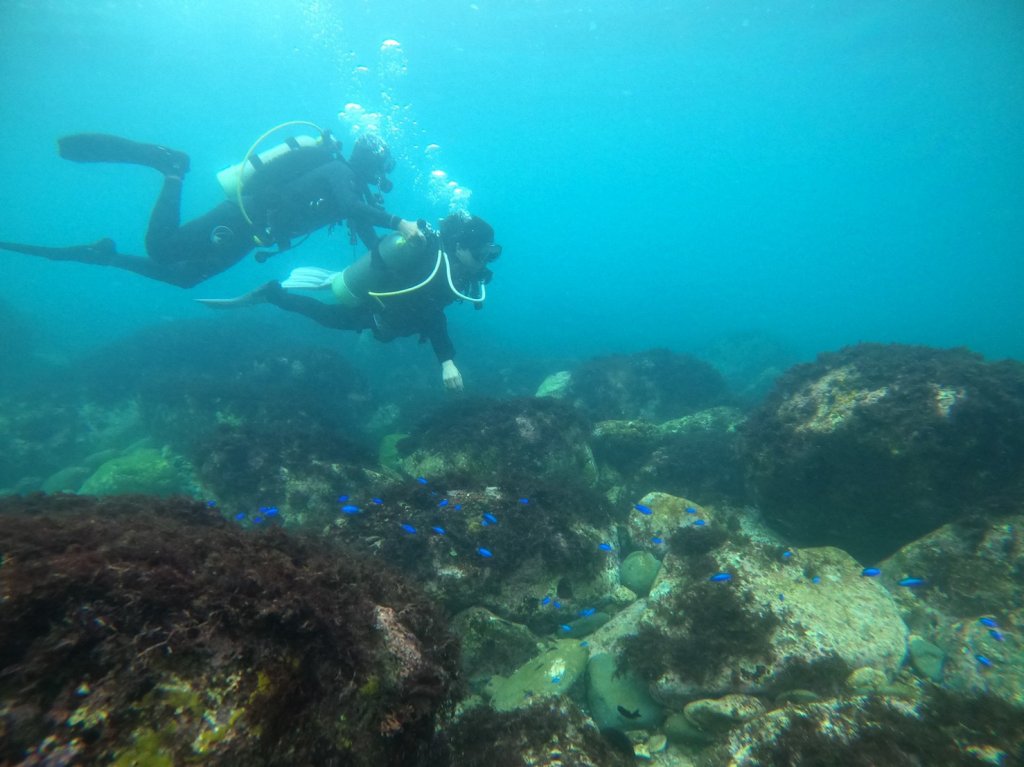

國立臺灣工藝研究發展中心(以下稱工藝中心)與農業部農村發展及水土保持署共同主辦2025臺灣工藝季壓軸盛事,中衛發展中心執行的《臺灣工藝聚-浪漫傳情藝》,已於8月29日至8月31日連續三日在宜蘭傳藝園區圓滿落幕。此次活動匯聚全臺社區工藝、特色聚落、校園扎根成果,並邀請日本福島縣三島町及韓國大邱市壽城區工藝師跨海參與,沿冬山河畔展開一場多元國際工藝盛會,邀民眾在臺灣工藝島上感受專屬的浪漫與感動。

▲工藝中心與韓國大邱市壽城區以及慶北設計振興院簽署合作備忘錄。圖由左至右:大邱慶北設計振興院金允集院長、工藝中心陳殿禮主任以及壽城區代表鄭珍相團長。(圖/中衛發展中心提供)

今年為工藝中心「工藝70+1」新篇章,以臺灣為起點,連結亞洲、走向世界,並以「臺灣工藝聚」作為核心精神,象徵著工藝力量的匯聚與交流。此次特別邀請日本、韓國的貴賓,共同以工藝為媒介展開跨國界合作,攜手為「文化永續」與「工藝未來」努力。於8 月 29 日舉辦的「臺灣工藝聚」臺日韓國際交流座談會,不僅聚集了臺灣各界代表,分享工藝的實踐經驗與傳承故事,更邀請來自日本、韓國的貴賓共襄盛舉。這場聚會不只是形式上的交流,而是透過工藝作為共同語言,讓不同文化背景的人彼此理解、相互啟發,使臺灣工藝從在地出發,走向世界,綻放更深遠的影響力,也開啟更多跨國合作的契機。

活動現場邀請多位重量級講者登場,來自臺灣工藝中心的陳殿禮主任及蔡體智組長、日本三島町代表矢澤源成町長、韓國漢陽大學李東映教授、中華民國工業設計協會張漢寧理事長、全聯善美的文化藝術基金會陳敏慧專案經理以及纏花工藝技藝保存者陳惠美老師,大家齊聚一堂,分享工藝推動、保存與產業轉型的經驗與願景。此外,這次會議更迎來重要的里程碑——工藝中心與韓國大邱市壽城區及大邱慶北設計振興院正式簽署合作備忘錄,象徵跨越國界、攜手共創的新起點。這也讓臺灣工藝與韓國工藝之間展開更深度的交流,展現工藝聚合所帶來的無限可能。

▲三島町矢澤源成町長分享三島町的生活工藝活動以及並如何帶動地方文化傳承。(圖/中衛發展中心提供)

去年由日本福島縣三島町生活工藝館五十嵐義展館長遠洋分享三島町如何透過工藝,從在地手作市集逐步發展出全國矚目的盛會,每年吸引數萬人參與,成為日本地方創生的案例。今年,延續這份工藝的感動,邀請三島町矢澤源成町長帶來精彩的演講。矢澤町長提到,三島町自 1981 年起展開「生活工藝運動」,將木工、陶藝、編織、染色等日常生活器具視為「生活工藝品」,並以此帶動地方文化傳承與社區再生,成立了「生活工藝館」與「生活工藝學院」,不僅保存傳統工藝技術,更吸引年輕人返鄉定居,成為地方創生的重要典範。如今,三島町的「奧會津編織工藝」已獲得日本國家級的傳統工藝品認定,象徵地方文化走向國際的榮耀。

▲李東映教授分享壽城區如何透過工藝與藝術推動城市轉型及工藝創新。(圖/中衛發展中心提供)

工藝的影響力往往從小型社群或地方開始,逐步擴散至城市空間,並滲透到人們的日常生活中。透過創意與協作,工藝不僅塑造了地方特色,也能活化老舊建築、振興地域,形成文化與生活交織的公共場域。韓國漢陽大學李東映教授以「手工編織的時光:德安藝術村」為題,分享位於壽城區的德安藝術村,不僅將老舊住宅、商家空間重新改造,吸引木工、纖維、金屬、漆藝等多樣工藝領域的藝術家進駐,更是一個融合傳統與現代、藝術與生活的文化聚落。工藝不單純只是製作物品,更是乘載人類生命與文化的重要媒介。李東映教授也提到工藝活化解決方案,包括以體驗為基礎的大眾化策略、透過數位轉型拓展銷路以及藝術家輔助及建構合作網路等,推動城市轉型、提升文化能量。

▲蔡體智組長分享地方社區工藝三十年創生成果。(圖/中衛發展中心提供)

臺灣社區工藝發展至今已逾30年,工藝中心技術組蔡體智組長對於社區營造到地方創生,累積豐富經驗。蔡體智組長本次演講以「臺灣社區工藝的發展與創生之道」為題,分享多個臺灣社區工藝的案例。從太麻里多良部落推動支架大洋舟,結合觀光與木藝並兼具傳承的意義。卑南族的獵人學校與新年慶典,到苗栗藺草的傳統復原與創新應用,以及花蓮噶瑪蘭香蕉絲的工藝延伸,皆展現了工藝與生活、自然的緊密連結,也呼應「從心開始」的精神。透過與日本三島町的交流,臺灣工藝不僅延續傳統,更跨地域開展新的文化創生,使人文地景與工藝傳承相互滋養,推動社造持續發展。

▲張漢寧榮譽理事長分享工藝設計與產業永續新思維。(圖/中衛發展中心提供)

傳統工藝並非只能保留在過去的形式,可以透過現代技術與創新思維重新呈現。同時,將永續理念融入設計,不僅延續文化,也讓工藝在現代社會中重新綻放活力。中華民國工業設計協會張漢寧理事長分享工藝設計的核心價值與產業轉型方向。張漢寧理事長出身工業設計專業,長期強調美學、人性化與功能性的結合。他指出,工藝除了講求美學與手工技藝,更需導入商業思維,才能兼具市場化與產業化價值。從工坊技術出發,發展核心商品、建立標準化流程與量產能力,再透過行銷策略,讓產品由「規格定價」轉向「風格定價」,創造更高附加價值。

▲陳敏慧專案經理分享全聯善美的文化藝術基金會推動工藝傳承打造永續文化場域。(圖/中衛發展中心提供)

張漢寧理事長進一步說明,工藝設計的目標不僅是產業化,要讓傳統工藝與不同產業模式結合,實現文化輸出與商業永續。例如 2017 年世大運火炬設計,結合竹編工藝與現代科技,為近 50 年來首次手工製作的火炬,並獲得國際肯定;與臺電合作則將廢棄陶瓷與玻璃再利用,製作宗教慶典燈具,融合傳統儀式與永續概念。

▲人間國寶陳惠美老師分享守護纏花工藝薪傳不輟。(圖/中衛發展中心提供)

生活的每一刻都離不開工藝。無論是食、衣、住、行、育樂,工藝都默默存在,陪伴著我們,也讓日常多了些細膩與溫度。全聯善美的文化藝術基金會自 2015 年成立,後續經營宜蘭傳藝園區,每年舉辦逾 1,800 場傳統藝術活動,並與 70 家店家合作,共創「傳承藝術、善生活」。基金會永續發展專案經理陳敏慧表示,透過「家店一傳一」推動超過百種工藝,並結合文化部「接班人計劃」及師徒制教學,深化工藝傳承。2021 年成立巧藝館,規劃校外教學、手作體驗與「小小職人村」,讓工藝走進家庭與日常。最重要的是讓到訪的旅客能夠重新欣賞工藝,也更希望讓更多人看見傳統文化。如今,每年有逾 40 萬人次走進園區,親身感受工藝的魅力。

纏花工藝這項工藝過去常用於廟宇、婚嫁場合,象徵吉祥與繁盛。然而,在臺灣曾一度瀕臨失傳。國寶級工藝保存者陳惠美老師表示,能將這門技藝延續至今,歸功於恩師謝陳愛玉女士在 90 歲高齡時,仍以無私精神傾囊相授,讓纏花不再只存在於傳說中。2020 年陳惠美老師獲國家正式認定為「纏花工藝保存者」,這份榮譽既是肯定,也是責任,意味著必須將纏花技藝傳承下去。纏花融合演藝、刺繡與纏繞技法,常見於生活與信仰儀式,不僅展現細膩工藝,更承載深厚文化象徵與精神價值,是臺灣民間美學與生命智慧的重要載體。因此,目前也透過教學課程、認證、文化部傳習計畫以及校園扎根,將纏花技藝傳承下去。纏花工藝不只是精巧的技術,更是文化記憶的延續,象徵著人們對生活美感的追求與對信仰的虔誠。

工藝不只是產業,它承載著歷史、文化與生活的價值,漫延在你我日常的點滴之中。建設可以讓城市變大,但唯有工藝、藝術與文化,才能讓城市與國家更偉大。今(2025)年是「心工藝」元年,透過臺、日、韓的工藝匯聚,不僅展現亞洲文化的共通性,也將臺灣工藝傳向國際,為未來工藝合作奠定基礎。此次各方的匯聚將成為工藝發展穩定的基石,期待亞洲工藝持續漫延,走向國際舞台,讓世界看見臺灣與亞洲工藝的美好。

-

2025-09-14 01:16:00

-

2025-09-13 23:20:54

-

2025-09-13 22:19:00

-

2025-09-13 20:02:00

-

2025-09-13 17:37:00

-

2025-09-13 17:27:12

-

2025-09-12 23:47:50

-

2025-09-12 21:21:46

-

2025-09-12 20:20:37

-

2025-09-12 15:58:01

-

2025-09-12 09:01:14

-

2025-09-11 22:23:22